Sandra Ximena Rubio Lobo.

El recuerdo más remoto que tengo de mi primer acercamiento con la lectura y la escritura me ubica al lado de mi hermano mellizo, acurrucados en el piso y haciendo las planas que mi madre nos ponía en un cuaderno de ferrocarril: bolita, palito vertical; bolita, palito vertical. ¡Hojas enteras escritas por nosotros! Bolita, palito horizontal; bolita, palito horizontal… ¡ya éramos escritores incipientes! En nuestra época no había ni párvulos, ni prejardín, ni jardín, ni transición; se iniciaba en grado primero, para lo cual era de obligatorio cumplimiento llevar en la maleta la cartilla Charry y su compañero, el cuaderno de ferrocarril, junto con un lápiz negro y uno rojo.

Próximos a cumplir siete años, era indispensable aprender a escribir el nombre con apellidos, pues se acercaba el momento de tramitar la tarjeta de identidad; por tanto, sería la primera de muchas firmas que en adelante utilizaríamos.

Entre combinaciones de la m con la a, e, i, o, u, la p con la a, e, i, o, u, y frases como “mi mamá me ama”, “amo a mi mamá”, “mi mamá me mima”, no recuerdo cuándo logré la anhelada meta: leer de corrido y comprender lo leído. Seguía la meta de escribir, y no solo escribir, sino hacerlo con buena y bonita letra. Por eso, entre dictados, copias de párrafos enteros —desde el periódico o la cartilla— y poemas como Manecita Rosadita, con hojas arrugadas o manchadas por el borrador y muchas ganas, poco a poco se fue logrando.

Lo que sí recuerdo es que, hacia los ocho o diez años, cada fin de semana nuestro padre nos llevaba a la Droguería 1970, para que cada uno escogiera sus dos nuevos cuentos: Lorenzo y Pepita, La Pequeña Lulú, Periquita, La Zorra y el Cuervo, Superman, Sandokán. Así fueron definiéndose los gustos y rasgos de cada uno de mis hermanos y los míos. Mi hermana mayor, gracias a su jerarquía, podía cada mes pedir el Libro de Oro de Condorito, colección de cuentos que guardábamos celosamente para después, con los amigos o los primos, alquilar en el garaje de alguna casa. Colgábamos los cuentos en una cuerda y los ofrecíamos a los vecinos: era el sueño de algún día tener nuestro propio emporio de literatura, además de que la ganancia nos permitiera comprar refrescos en bolsa.

El amor por la lectura fue creciendo en nosotros, y como es bien sabido, “el ejemplo arrastra”. Ver cómo nuestros padres empezaron, poco a poco, a armar la gran biblioteca, inicialmente con la idea de que los cinco muchachitos tuviéramos material suficiente de investigación para nuestros estudios. Así se fueron clasificando los libros que durante más de treinta años fueron nutriendo esos estantes. Además, manteníamos la costumbre de recibir diariamente el periódico nacional El Tiempo, por el cual peleábamos para ver quién lo leía primero, quién llenaba los pasatiempos, el jeroglífico o las aventuras del domingo.

Y en las tardes llegaba El Vespertino, cuyo Pozo de la dicha y el horóscopo eran el atractivo principal, por encima de los hechos escabrosos que narraba.

Ya mayorcitos, podíamos elegir libros a través de la suscripción al Círculo de Lectores. Enciclopedias como El mundo de los niños ocupaban nuestras horas de ocio. Novelas que inicialmente estaban vetadas para los niños —y que mi madre celosamente colocaba en lugares menos fáciles de alcanzar—, colecciones como Los reyes malditos o Ana Karenina, y clásicos de la literatura, nos despertaban una gran curiosidad. Cuando se prohíben las cosas, más curiosidad se gesta. En fin, debo decir que los libros fueron grandes compañeros en momentos de soledad.

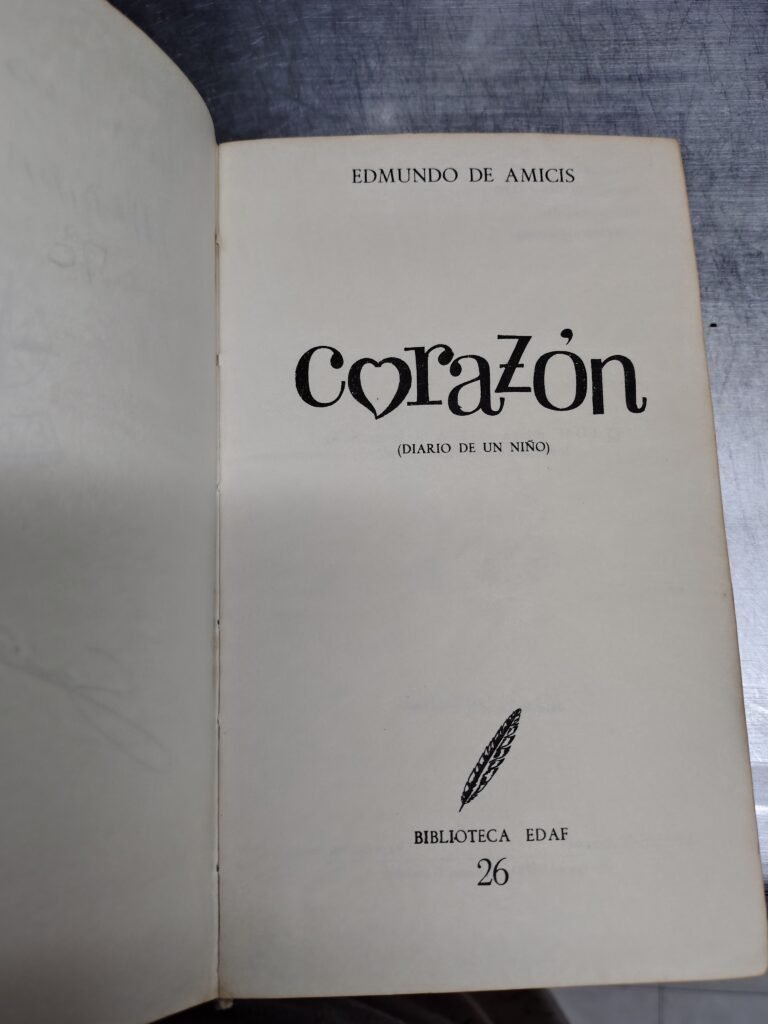

El primer libro que leí renglón a renglón, noche tras noche, y que definitivamente marcó mi gusto por la lectura, fue Corazón, de Edmundo De Amicis, el cual, con su carátula borrada por el tiempo, aún conservo.

A medida que crecía en edad, fui cambiando los temas que me deslumbraban. Así, de Juan Salvador Gaviota, El Principito y clásicos infantiles como Pinocho, Caperucita Roja, Los Aristogatos y muchos otros, pasé a leer libros que me quitaban el sueño y dejaban un halo de terror, como A sangre fría, de Truman Capote, que parecía todo un sofisticado manual para cometer el crimen perfecto.

Y así, de novela en novela, pasé por la literatura de terror, la literatura esotérica —como el I Ching—, mentalistas como Uri Geller, quiromancia, la literatura obligada en el colegio (¿quién no recuerda las Lecturas para 5º de primaria y su cuento La lechera?, o el libro texto español y literatura, de Lucila González de Chaves, o todos los cuentos de Tomás Carrasquilla, o las novelas de Fernando Soto Aparicio). También llegaron la literatura de autoayuda y superación —Og Mandino—, la literatura universal de obligatorio cumplimiento, y, por supuesto, los textos académicos propios de la carrera, cuando aún no se vislumbraba la aparición del internet ni mucho menos de los e-books o libros digitales.

Pero existe un escritor y una colección de publicaciones que, desde que los descubrí, nunca me han abandonado ni lo harán por mucho tiempo: Joaquín Lavado, Quino, y su única e irrepetible Mafalda.

Paseando por la biblioteca de mi padre, cierta vez me detuve en el sector donde tenía clasificados los textos por los cuales definitivamente empecé a sentir mi mayor atracción. Quedé totalmente atrapada. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer, Benedetti, Borges, Neruda, José Asunción Silva, Antonio Machado y muchos más pasaron a ser mi mejor compañía. Y más aún cuando descubrí que mucha de la música que me gustaba escuchar y cantar incluía en sus letras fragmentos de creaciones de ellos (el Binomio de Oro, de Bécquer; Willie Colón, igualmente; Joan Manuel Serrat, de Machado).

Alguna vez leí que la mejor antología que existe es la que uno hace para sí mismo, y así fue como logré menguar momentos de soledad, escribiendo mi propia antología…

Gracias a una serendipia (encuentro casual agradable), hace un tiempo encontré el proyecto Historias en Yo Mayor y sus acertadas comunidades, lo que despertó mi deseo de escribir y donde puedo deleitarme leyendo las creaciones de mis compañeros y, a través de ellas, conocer personas maravillosas como el colectivo Ágora.